Exposition HORS SUJET //

|

|

|

|

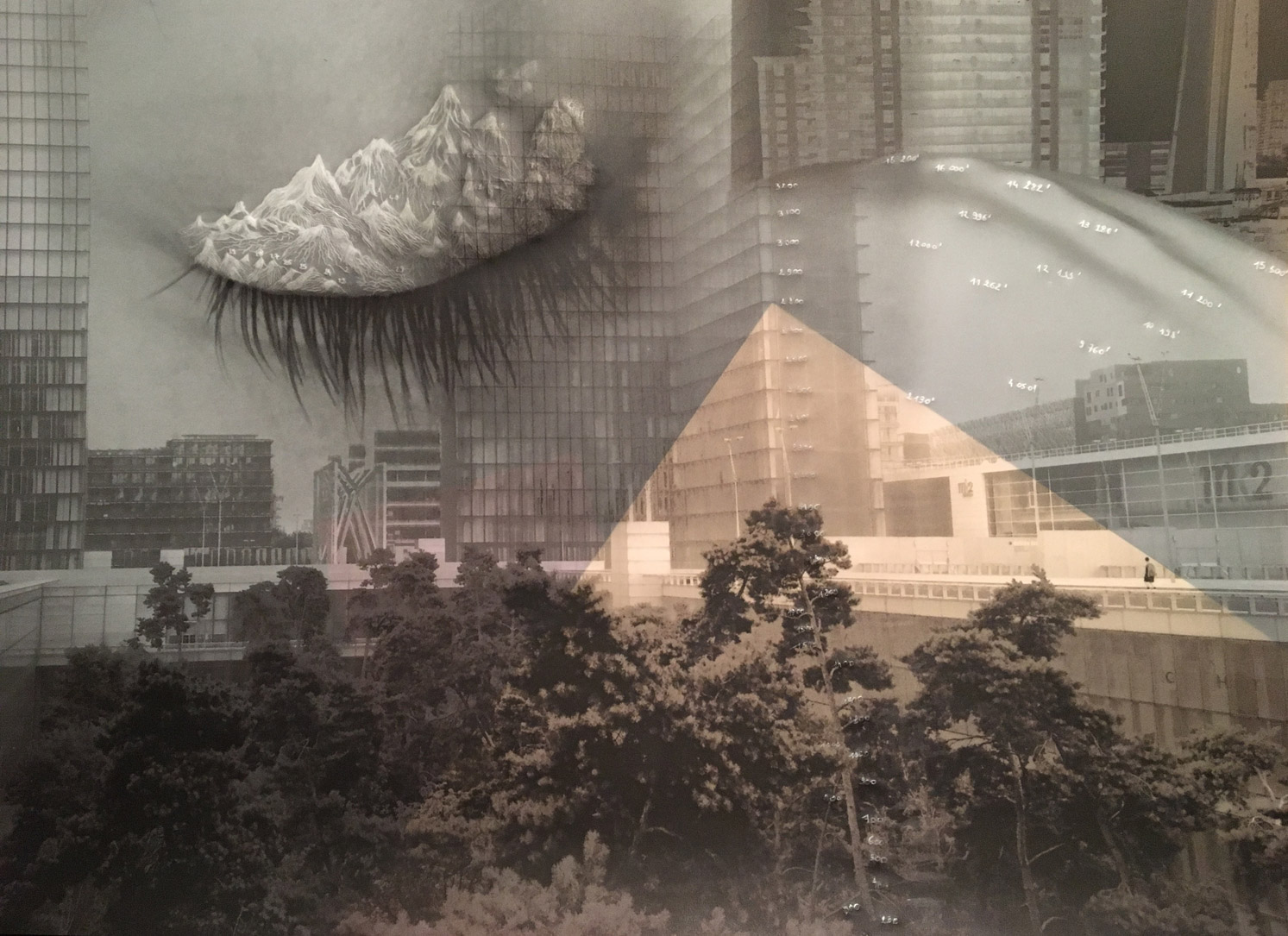

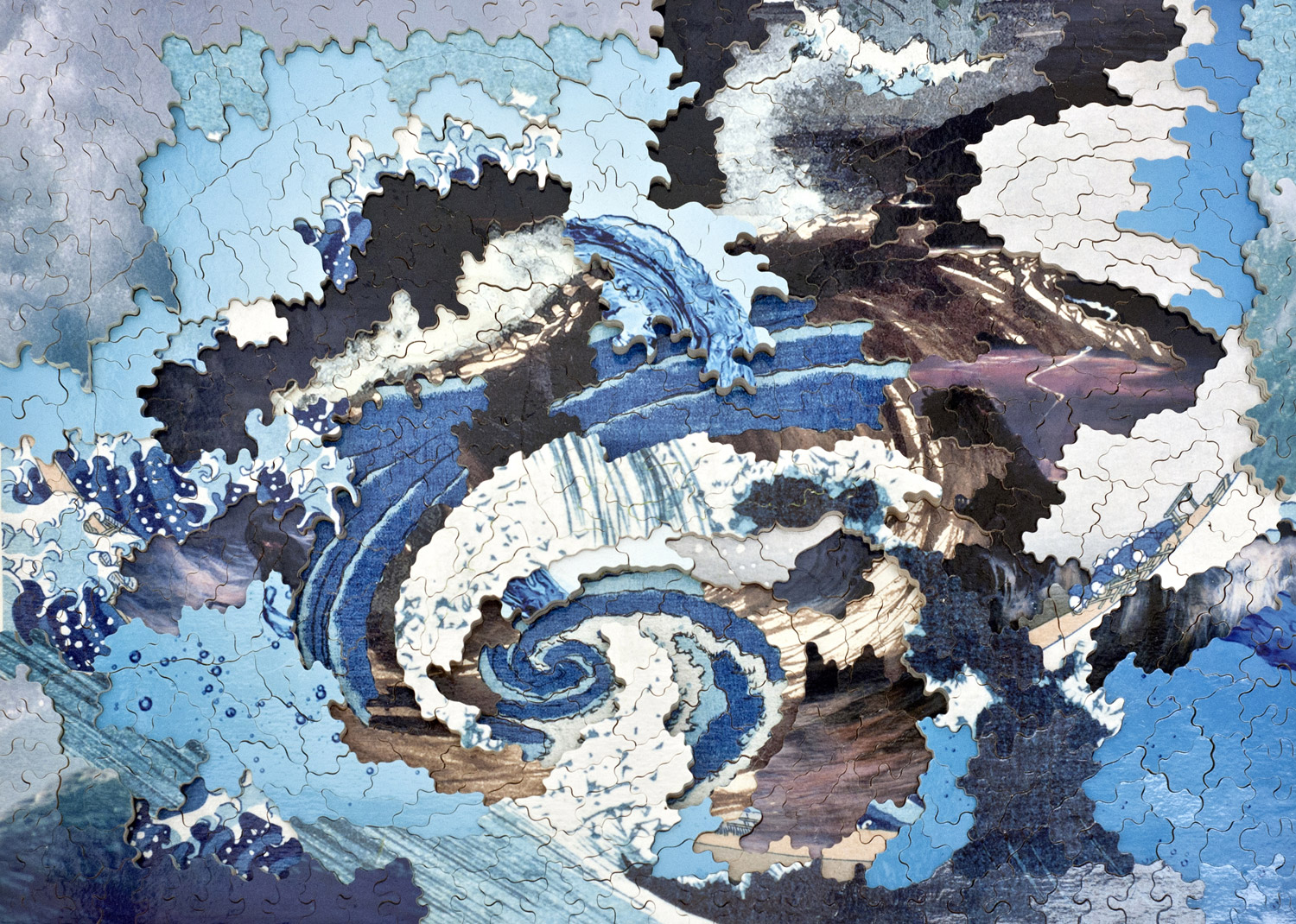

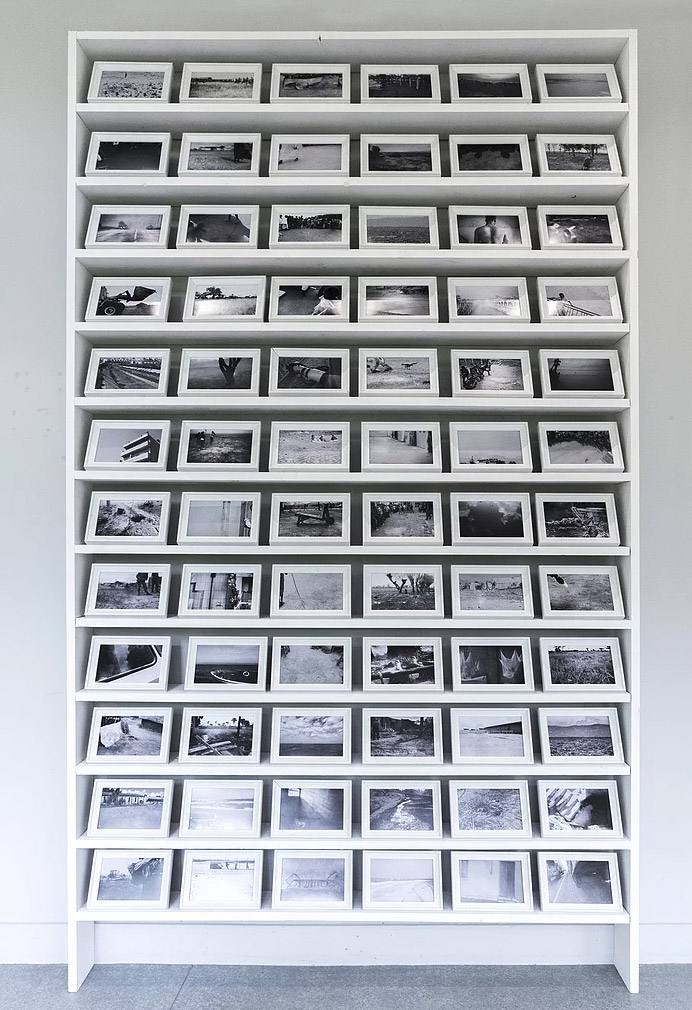

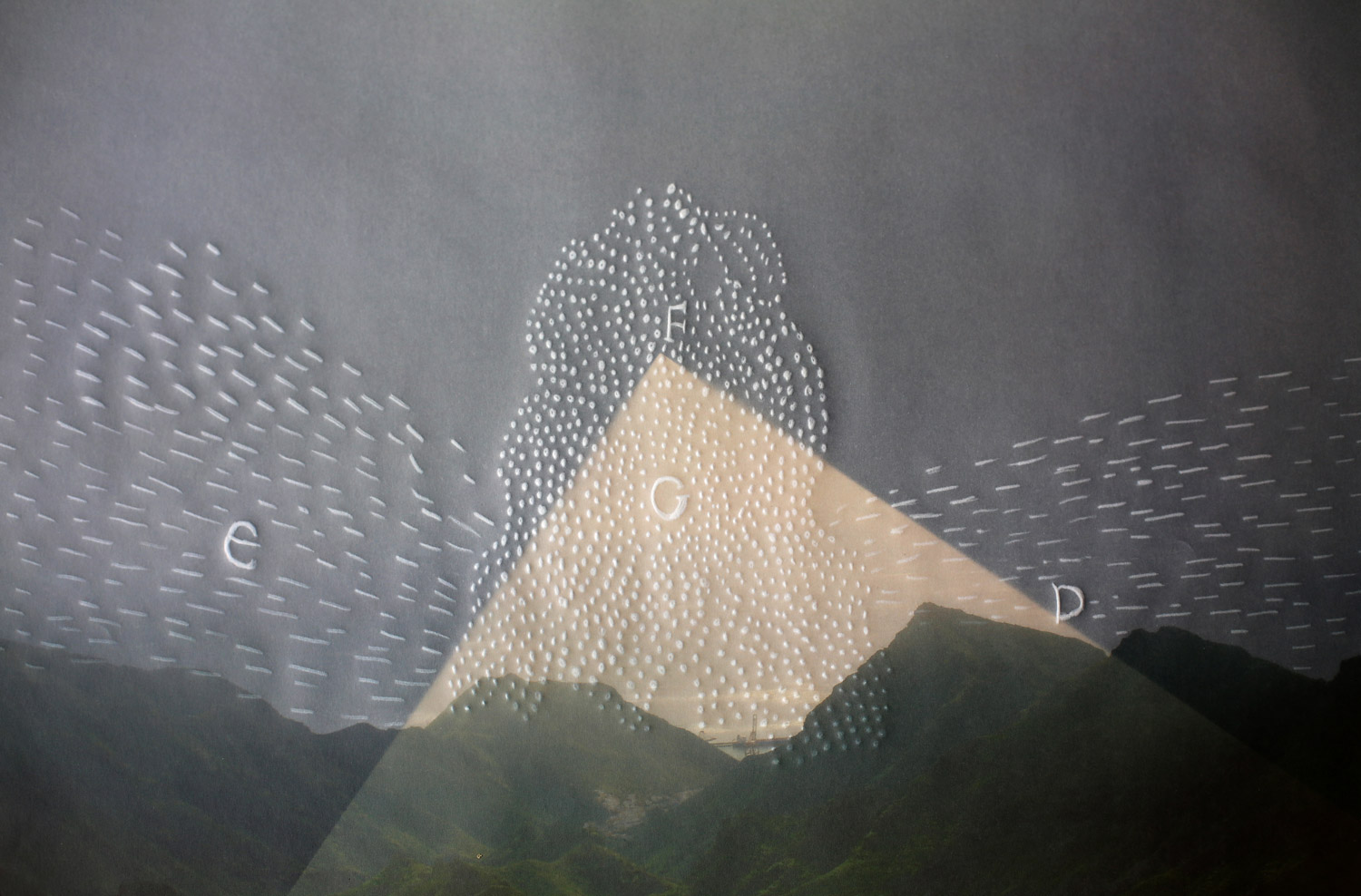

Juliette Andréa Elie - « I set my traps in the middle of dreams », 2018 En parallèle de l’après-midi de rencontres et discussions du 2 novembre 2019 organisée à la médiathèque Marguerite Duras (Paris 20e), la Biennale de l’Image Tangible propose une exposition autour des nouvelles pratiques photographiques. Plus précisément autour de l’altération et de la disparition du sujet que la photographie est traditionnellement censée représenter. En effet, à travers les œuvres de quatre artistes (Matthieu Boucherit, Caroline Delieutraz, Juliette-Andréa Elie, Laure Tiberghien), « Hors sujet » nous montre comment le référent photographique peut se trouver gommé, transformé, décontextualisé – voire être carrément absent de l’image, au lieu d’en être l’habituel centre d’intérêt. A travers un large spectre, allant du photoreportage argentique, à la photographie retravaillée manuellement, en passant par les images d’archives Internet, le photogramme ou l’expérimentation chimique, les artistes de « Hors sujet » remettent en question le statut de la photographie comme procédé dont la fonction première serait de révéler la réalité. Car loin d’en être le miroir fidèle, la photographie peut aussi bien masquer, altérer ou transfigurer le réel. Ainsi, Matthieu Boucherit efface numériquement les sujets de photographies de presse et ne laisse la place, sur l’image, qu’à l’accessoire ou au contexte. Ces images évidées interrogent la trace (ou l’absence d’impact) que laisse toute information dans la mémoire collective. Présentées dans des cadres Ikea, ces « photos-choc » diffusées par les mass-médias font état d'une violence domestiquée, qui orne notre quotidien – bien loin d’éveiller la conscience des spectateurs… D’ailleurs, Internet et son flux continu d’images poussent Caroline Delieutraz à matérialiser ce corps virtuel en un puzzle bien réel, dont les multiples strates soulignent la complexité des sources et des origines des images circulant sur la Toile. Tels un sédiment déposé par les flots, ces images consultables et téléchargeables en ligne semblent s’accumuler jusqu’à finir par se confondre et disparaître dans leur unicité pour recomposer la célèbre vague d’Hokusai. Aux origines, justement, Laure Tiberghien y revient par un travail ancré au cœur de la lumière et de l’émulsion photographique. Ses photogrammes sans sujet, nés du hasard et de l’expérimentation, renouent avec l’étymologie de la photographie entendue comme pure « écriture lumineuse » produite sans appareil. La photographie s’affirme ici comme un acte de création réalisé à coups de filtres et d’interventions guidées par le geste de l’artiste. Œuvres uniques s’opposant au caractère mécanique de la reproduction photographique, les tirages engoncés et grattés à la pointe sèche de Juliette-Andréa Elie créent des paysages oniriques, où se superposent papiers calque, papiers colorés et pliés. Ces images retouchées manuellement nous invitent à la contemplation et ouvrent un nouveau rapport au temps, face à la vitesse de diffusion accrue des images. A l’instar du Noyé d’Hippolyte Bayard, un autoportrait datant de 1840 où le photographe met en scène sa propre disparition, la photographie demeure un outil ouvert à l’expérimentation qui peut se prendre lui-même comme objet – au lieu de se penser comme un enregistrement véridique de « ce qui a été ». Une image n’a donc plus forcément vocation à représenter fidèlement un sujet, et peut tout aussi bien réfléchir sur ses propres modalités de production. A travers « Hors sujet », la confection d’œuvres uniques, le travail sur le support et la matérialité de la photo, ou une critique de la pérennité des images, apparaissent comme autant de pistes ouvertes sur le devenir de la photographie.

Edito – BIT20 • Paris Lors d’un mois d’expositions et d’événements situés dans le 20e arrondissement de Paris, la Biennale de l’Image Tangible présente une sélection d’œuvres qui tendent à s’émanciper d’un usage classique du médium photographique. « Hors-Sujet », une exposition réunissant les œuvres de Matthieu Boucherit, Caroline Delieutraz, Juliette-Andréa Elie et Laure Tiberghien, autour de la thématique de l’altération et de la disparition du sujet photographique, à Plateforme du 1er au 17 Novembre 2019. Une après-midi de rencontres-discussions autour des nouvelles pratiques photographiques, de l’histoire de la photographie expérimentale et de l’avènement des nouveaux outils numériques, organisée le samedi 2 novembre de 14h à 17h30 à la Médiathèque Marguerite Duras.

|

|

Matthieu Boucherit |

|

|

|

|

|

Longtemps j'ai pris leurs plumes pour une épée (2008-2019) Mur d’étagères comprenant des cadres décoratifs IKEA dans lesquels ont été placées des photographies plus ou moins connues de photojournalistes, dont les sujets principaux ont été effacés. |

|

Né en 1986 à Cholet, il vit et travaille à Paris. |

|

Caroline Delieutraz |

|

|

|

Puzzle, bois, 41,5 x 29 x 1,8 cm Les Vagues est composée de sept épaisseurs de puzzles superposés. Les pièces manquantes dévoilent les couches inférieures créant un collage en volume. Chaque strate qui compose la sculpture représente une image de vague ou de tourbillon : chefs d’œuvre de l’histoire de l’art et photographies de banques d’images s’entremêlent. Les différents mouvements de l’eau s’assemblent en une seule et même représentation, confuse et fragmentaire. |

|

Vit et travaille à Paris. |

|

Juliette-Andréa Elie |

|

|

|

40x50cm, |

|

Née en 1985, Juliette-Andréa Elie vit entre le Brésil et la France. https://julietteandreaelie.com

|

|

Laure Tiberghien |

|

|

|

|

Analog C-Print, unique, |

|

Née en 1992.Vit à Paris et travaille sur l’île Saint Denis. Le travail de Laure Tiberghien s’inscrit dans un courant d’expérimentation que l’on peut faire remonter au début de l’histoire de la photographie mais il ne procède en rien d’une quelconque fascination technologique. L’image obtenue sans appareil, par la conjugaison de la chimie, de la lumière et du temps, est un révélateur du monde matériel, mettant ici en lumière l’épiderme des choses, non leur peau visible mais leur surface sensible. Avec ses images, Laure Tiberghien capte les transformations du visible dont elle nous donne à comprendre le mouvement et les altérations. Chacune de ses pièces est l’objet d’une savante composition où les couleurs sont agencées après avoir été auparavant testées et disposées comme sur une palette pour obtenir les rapports de tons souhaités. Toutes ces opérations qui mènent à des pièces forcément uniques, supposent un long travail en chambre noire, l’usage de filtres et la mise en place de dispositifs qui n’ont rien de mécanique et permettent d’obtenir une image maîtrisée tout en laissant la place à l’accident et au hasard. |

|